Après avoir visité la belle rétrospective de l’artiste brésilienne Tarsila do Amaral au Musée du Luxembourg, Camille Berta eu le plaisir d’échanger avec Cécilia Braschi, commissaire de l’exposition, historienne l’art et spécialiste de l’art du XXème siècle et en particulier des relations Europe Amérique Latine.

Camille animera un atelier d’écriture au Musée du Luxembourg autour de l’oeuvre de cette pionnière, dont une grande partie de la carrière s’est déroulée en France, avant de fonder à São Paulo le mouvement « anthropophagique ».

Camille Berta : D’où vient l’idée de cette exposition ?

Cecilia Braschi : Tarsila do Amaral (1886-1973), est une artiste incontournable au Brésil. Créatrice d’une œuvre originale et évocatrice, puisant dans les imaginaires indigéniste, populaire et moderne d’un pays en pleine transformation, il m’est donc apparu étrange qu’elle ne soit pas présentée en France alors qu’elle a passé ici une bonne partie de sa carrière. Elle y a mis son univers iconographique à l’épreuve du cubisme et du primitivisme, avant d’initier, à São Paulo, le mouvement « anthropophagique », prônant la « dévoration », par les Brésiliens, des cultures étrangères et colonisatrices, comme forme à la fois d’assimilation et de résistance.

Cela avait particulièrement du sens de l’exposer au Musée du Luxembourg après l’exposition « Pionnières ». Ce musée consacre régulièrement des expositions aux artistes femmes. C’est aussi un espace adapté aux formats de ses toiles. Enfin, c’est un lieu très parisien qui correspond à l’univers de Tarsila. Figure centrale du modernisme Brésilien né dans les années 20, elle est aussi une pionnière de la place des femmes dans l’art brésilien. Tarsila a été un modèle pour beaucoup d’artistes après elle.

Camille Berta : Comment avez-vous procédé pour préparer l’exposition ?

Cecilia Braschi : Il a fallu trois ans pour rassembler les œuvres qui viennent principalement de collections particulières et publiques au Brésil. Je suis très reconnaissante de la générosité des musées et de collectionneurs privés. Pour les musées brésiliens ce n’est pas facile de se séparer d’une œuvre de Tarsila car elle est incontournable, les visiteurs s’attendent à la voir. Une œuvre a été prêtée par le musée de Grenoble et les dessins destinés à illustrer les poèmes de Blaise Cendrars viennent du fonds Cendrars conservé à Berne dans la Bibliothèque Nationale Suisse. Nous avons fait des choix dans ces collections. Bien sûr, le fameux « Abaporu » ne voyage pas, il est exposé au musée d’Art latino-américain de Buenos Aires qui fait toute sa campagne autour de cette œuvre emblématique du mouvement anthropophage. C’est un monument central dans le récit de l’histoire latino-américaine. C’est un peu la Joconde des Brésiliens.

Camille Berta : D’ailleurs, les Brésiliens étaient nombreux au vernissage.

Pour eux aussi, c’est rare de voir autant d’œuvres réunies. Certaines n’ont pas été montrées depuis la dernière rétrospective en 1969 que Tarsila a organisée à Rio de Janeiro. C’était assez extraordinaire de voir le résultat de ce travail, on ne découvre vraiment une exposition qu’en présence du public.

Camille Berta : Vous employez seulement son prénom pour la nommer…

Cecilia Braschi : C’est une bonne remarque et c’est important pour moi d’en expliquer la raison. Tarsila n’est pas seulement son prénom, c’est sa signature, son nom d’artiste. Ce n’est pas une façon de la rabaisser ou de laisser supposer une familiarité, c’est une question d’appropriation de la part de public. Au Brésil, toutes les personnes célèbres sont appelées par leur prénom. C’est le cas aussi de Mário de Andrade, connu comme Mário car c’est un grand écrivain qui nous appartient. Par ailleurs, Tarsila est prénom peu commun et qui fait une signature charismatique.

Camille Berta : J’ai été frappée par la ligne claire de ses dessins.

Cecilia Braschi : C’est exactement ça ! Elle a une façon de penser très limpide qui apparait dans son dessin.

Camille Berta : Et les couleurs ! Elles sont nommées « vert très pur », « bleu chantant » dans le guide de visite.

Cecilia Braschi : C’est elle qui les appelle ainsi dans ses écrits. Ce sont des couleurs qu’elle qualifie de populaires et qui lui ont toujours été interdites, car dans la peinture académique on emploie certaines couleurs et pas d’autres, on associe certaines couleurs et pas d’autres. C’est sa liberté de se réapproprier et d’assumer franchement un répertoire chromatique qu’on a toujours considéré comme presque vulgaire dans une optique européenne.

La peinture de Tarsila fascinait Cendrars quand il était dans sa phase de recherche de primitivisme et d’exotisme. Il lui a fourni ce regard européen qui rêve d’un Brésil qui a tout à raconter.

Camille Berta : Et justement, elle a vécu en France, rencontré de nombreux artistes. Elle a aussi voyagé au Brésil avec Blaise Cendrars, quel est son rapport avec le poète ?

Cecilia Braschi : La peinture de Tarsila fascinait Cendrars quand il était dans sa phase de recherche de primitivisme et d’exotisme. Cendrars lui a fourni ce regard européen qui rêve d’un Brésil qui a tout à raconter. C’est comme si elle s’était servie de ce regard pour inventer son propre Brésil. Un Brésil qu’elle voulait raconter aux Européens. A Paris, dans les années 20, elle recevait souvent chez elle avec les produits locaux du Brésil. Et elle était accompagnée par Cendrars qui racontait à ses invités un Brésil qu’elle ne connaissait pas. Des palmiers gigantesques et toutes sortes d’animaux qu’elle n’avait jamais vus ! C’est dans ce regard comparé qu’elle a conçu son imaginaire Brésilien.

Camille Berta : Tout au long de l’exposition, on perçoit ce dialogue constant entre littérature et peinture.

Cecilia Braschi : Oui et d’ailleurs la première exposition de Tarsila en 1926 n’a pas été introduite par un texte critique mais par des poèmes de Cendrars qui rendaient hommage à la ville de São Paulo. Il y avait cette espèce d’assimilation entre l’œuvre et la ville qui se transforme, une ville incroyablement moderne et authentiquement brésilienne.

Camille Berta : En visitant l’exposition, on est projeté à chaque salle dans des univers différents. J’ai notamment été marquée par des tableaux qui semblent s’apparenter au surréalisme. Je les trouve très intéressants pour ouvrir l’écriture, comme je vais le faire lors des ateliers au musée.

Cecilia Braschi : C’était une grande érudite, elle avait des œuvres de Chirico dans sa collection. Même si elle n’adhère pas au mouvement, beaucoup de ses tableaux sont inspirés par des réminiscences de rêves et des souvenirs enfantins. Toutefois, l’anthropophagie nous empêche d’aller chercher des références trop littérales. Tout est phagocyté et retransformé. C’est le propre de cet art. Il y aussi beaucoup d’inventions parce qu’on est dans un Brésil pré littéral, pré religieux, pré logique, comme le dit Oswald de Andrade dans son manifeste. Donc elle invente des univers où il n’y a plus de limites entre architecture, formes végétales et personnages. On y trouve des animaux dont elle précise « qu’aucun naturaliste ne saurait classer » ! L’invention s’oppose à la copie qui est le propre de la relation coloniale. Le bon sauvage est celui qui sait copier les gestes, les habitudes et les bonnes manières. Les Brésiliens se définissent en mauvais sauvages qui réfutent ce dogme et réinventent leurs propres formes. On mange l’ennemi, on l’évacue. Mais ce n’est pas un anéantissement, c’est une volonté de s’approprier l’ennemi.

C.B.

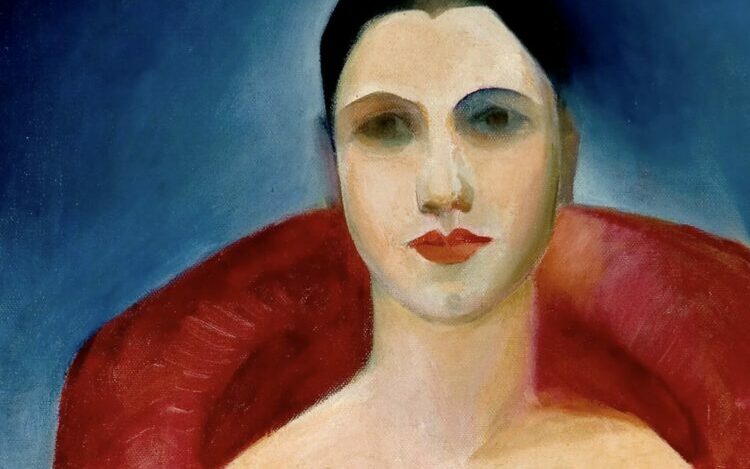

Crédits photo de tête d’article : Tarsila Do Amaral, Cartão Postal, 1929 Collection particulière, Rio de Janeiro © Tarsila do Amaral Licenciamento e Empreendimentos S.A

L’exposition « Tarsila do Amaral. Peindre le Brésil moderne » se tient au Musée du Luxembourg, du 9 octobre 2024 au 2 février 2025

Camille Berta anime en partenariat avec Aleph-Ecriture des ateliers d’écriture au Musée du Luxembourg dans le cadre de l’exposition Tarsila do Amaral

Elle propose également un cycle d’ateliers pour écrire sur l’art : Carnets d’art