En décembre, Solange de Fréminville vous proposait d’écrire à partir du texte de Maylis de Kerangal, À ce stade de la nuit, Verticales, 2015). Voici les 13 textes que nous avons sélectionnés, merci à tous pour votre belle participation!

Claire Le Goff

Claire Le Goff

Toulon

Toulon c’est long sur la carte depuis le haut jusqu’en bas, long depuis son départ, vingt-trois ans et des mois depuis qu’il a quitté le nord, s’en est allé, une ville du sud et c’est tout.

Je ne connais Toulon que de nom mais je connais Toulon, car il est contenu tout entier dans le nom de Toulon, dont il ne bouge plus, dont il n’est jamais revenu – un caveau, Toulon, puisqu’il n’en est jamais revenu, jamais remonté au nord, fini le nord, que j’ai perdu, moi, depuis qu’il a fui vers le bas, deux décennies déjà, même plus déjà, deux longues jambes pour fuir, deux longs bras pour marquer la distance.

J’y suis passée un jour, un port, une gare, ne me suis pas aventurée, et j’ai frôlé les murs à mesure qu’ils s’érigeaient au passage.

C’est long depuis le temps mais pas si loin là-haut, la tête, le ciboulot, c’est frais là-haut, comme une peinture ou un poisson, et ça glisse comme ça tourne. Parfois je prends le bateau, la pleine mer, j’attends sur le pont, et je regarde au loin. Toulon s’étire au loin. Il faudrait y aller pour voir, marcher dans les ruelles, chercher de longs bras, de longues jambes, depuis deux décennies, encore plus maintenant.

Toulon, c’est long et c’est tout. A Toulon aussi on vieillit avec les décennies. Ça vieillit les bras et les jambes des garçons à Toulon. C’est-à-dire, nord ou sud, soleil ou pas qui rallonge les heures, on rétrécit, on se tasse. Toulon ou pas, on peut mourir. C’est ça, aussi. C’est pour ça qu’il faudrait y aller. Y aller voir pour voir avant de mourir de tout notre long.

Cl.

Delphine DUHOUX

Delphine DUHOUX

Z

« Z, ce soir à 20h50. », susurre la pétillante Anne-Claire Coudray.

L‘ultime lettre de l’alphabet me fait émerger de ma léthargie. Certes, nous sommes plongés jusqu’au cou dans l’ère du langage texto, mais ne pourrait-elle pas dire le titre du film en entier ?

Z !

Juste une lettre, larguée par une journaliste sérieuse, avec un naturel désarmant. Un profond agacement me submerge. Heureusement que je suis cultivée et sais que Zorro signe d’un Z à la pointe de son épée. La bouée de sauvetage de la langue française ne sera manifestement pas lancée par Anne-Claire ce soir.

Pourquoi pas T, pour annoncer la 523ème rediffusion de Titanic, tant qu’on y est ? Gagnons du temps, n’est-ce pas ? En pensant à la lamentable noyade de la langue française, c’est le naufrage du célèbre paquebot qui a spontanément jailli de ma mémoire. J’ai la nausée en me souvenant que cent ans plus tard, une autre catastrophe navale eut lieu. En 2012, le drame du Costa Concordia inonda les ondes.

En m’immergeant virtuellement dans ces drames maritimes – métaphores du destin de notre si belle langue -je commence à avoir des sensations bizarres, comme si je tanguais pour de vrai. Je me regarde dans le miroir et me trouve le teint verdâtre. J’ai toujours eu un infâme mal de mer. Chancelante et trempée de sueur, je me lève pour aller dormir…

« Et voici donc Z, le chef-d’œuvre de Costa-Gavras. », ai-je juste le temps d’entendre…

Ce soir, mon ego a été englouti par les vagues de mon inculture…

D.D.

Elise Vandel Deschaseaux

Elise Vandel Deschaseaux

Tchernobyl, avril 1986. J’ai sept ans. L’âge de raison s’achemine tendrement et cruellement, qui n’en finit pas de graver en moi la dureté du monde et ses vapeurs délétères qui s’étirent en symbiose avec le nuage d’une matière fissile. La nuit atomique s’abat sur l’Europe en un éclair de flash info. Les poussières du spectre invisibles ou phosphorescentes, lucioles égayées par la lune, réclament droit de cité un peu partout et s’éparpillent à l’envi.

Cet été-là, les cerises renferment un noyau sec, et la cœur-de-pigeon saigne d’un jus rouge écarlate. Les trois syllabes de la petite ville se prononcent à peine. On la tait et on lui préfère des termes désignant le désastre, comme une cartographie de la crainte et de l’incertitude : réacteurs, centrale, piscines, sarcophage. À irriguer un champ cauchemardesque nouveau, le vocabulaire technique gagne une puissance métaphorique.

Je découvre que la Terre porte en elle sa propre fin, toute humaine, scellée par Hiroshima, qui occupe aussi les pellicules de celluloïd en questionnant l’amour et les fusions du cœur.

Lourds de larmes radioactives, nos yeux pleurent dans les forêts souillées : il faudra attendre les calendes pour faire rimer automne avec cueillettes. Sous les gouttes difformes, le parapluie de peau frissonne qui lui parcourt l’échine sans répit.

La zone devient refuge, étrange cercle protégé, où poussent des ronds de sorcière. Ambivalent couffin tragique, quotidien, assoupi.

E.V.D.

Françoise Durif

Françoise Durif

Au bout de quinze jours, les mendiants ne nous abordaient plus. Ho-Chi-Minh Ville que nous continuerons d’appeler Saigon : l’orphelinat, le marché de Cholon en plein midi sur nos bicyclettes. Marguerite Duras et l’Amant passaient aussi par là. Je lisais La Prisonnière pendant les heures d’attente aux consulats, dans les bureaux du juge, les administrations, sous les guirlandes rouges éclaboussant Ripolin le buste de l’ancien dirigeant. Je répétais toujours les mêmes mots, jusqu’au déclic, jusqu’à l’acceptation. Ça pouvait prendre des heures. Je revoyais la ville à travers les images des films américains sur la Vietnam war – explosions, napalm, militaires blessés trop jeunes, couleurs orange et rouge sur fond de musique rock et puis cette photo noir et blanc d’une jeune fille brûlée courant nue à travers le paysage déchiqueté, sa bouche déformée par un cri -. Chaos dehors. Cahot cahin-caha à l’intérieur de nous. Le Rex, sa terrasse sur le toit, ses palmiers, ses animaux en plâtre, on croyait encore y entendre les reporters couvrant la guerre, au dessus de la rumeur, circulation, cuisines sur les trottoirs, odeurs des soupes mêlées à celle de l’urine, toute la journée, et la nuit, les vendeuses d’œufs sur leur tabouret de plastique sous des loupiotes de fêtes foraines pendues au bord de la circulation au pied d’arbres centenaires qui tourmentaient le bitume, un morceau de papier plié dépassait le goulot d’une bouteille au bord du trottoir ça voulait dire : essence. Quelques mois plus tôt, on voyageait encore en transportant le carburant nécessaire au retour. Les chantiers avançaient jour et nuit. L’équipe de repérage du prochain film de T, racontait qu’ils étaient obligés d’acheter les lieux retenus afin d’être certains que, dans quelques mois, lors du tournage, ils les trouveraient tels qu’aujourd’hui.

Le soir, des familles entières dormaient sur des cartons au bord des trottoirs longeant les nouveaux buildings du centre.

F.D.

Inès Dalery

Inès Dalery

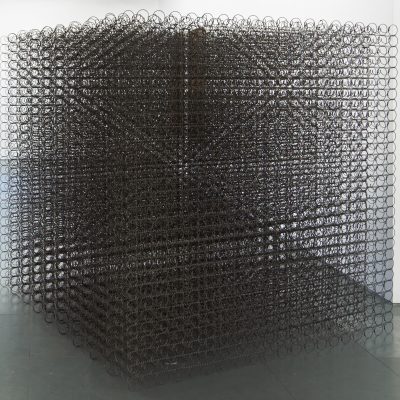

En pénétrant dans la semi obscurité de la salle d’exposition, tu as la sensation immédiate de perte de repères, de confusion entre le vrai et le faux, entre le passé et le présent, tu es au spectacle, spectatrice de ta vie, dans un troublant no man’s land qui t’a avalée, a métamorphosé ton corps en un regard prêt à se nourrir des images immenses dont le fondu enchaîné défile en boucle sur les murs. Images qui t’invitent à te promener dans l’antique cité de Palmyre, dans le désordre en noir et blanc de pierres dispersées ou entassées, pulvérisées par les explosifs, où quelques colonnes encore debout résistent mais semblent attendre le prochain assaut. Tu mets de la couleur, celle d’un crépuscule où le ciel rose avait accompagné votre promenade silencieuse jusqu’au mur doré du temple de Bel. Tu cherches en vain dans ces cailloux informes la pierre blonde de ce bas relief d’une procession, un chameau au palanquin brodé suivi par trois femmes, silhouettes graciles et gracieuses dont les draperies fluides vous avaient rappelé la Vierge à l’enfant de Bellini que vous alliez saluer chaque soir à San Zaccaria après vos promenades vénitiennes. Le chameau a poursuivi sa route, vous l’aviez retrouvé, figé dans un bas relief avec son chamelier enturbanné sur la façade du palais Mastelli. C’était le temps où la magnificence de l’orient tirée des cales des navires alignés devant le fondaco dei Turchi irriguait Venise, où les mers étaient liens et non pas cimetières. Et dans cette salle parisienne tu agrippes des poussières d’échos à peine audibles, d’un monde et d’une vie disparue.

I.D.

Janie den Boer

Janie den Boer

Promenade des Anglais.

Promenade des Anglais, décapotable blanche, longue écharpe de soie, odeur entêtante des mimosas. Il reste sur la Promenade quelque chose du temps de Gatsby : jolies anglaises ou américaines se promenant à pas comptés, escarpins de chevreau pointant sous les longues jupes de soie. Des voix féminines roucoulaient: « My dear, so warm today, insn’t it ?».

Dans l’ ambiance de tapis rouge, les palmes d’un vert sombre battaient lentement la mesure au rythme des vagues. Tout en bas, berçant quelque yacht blanc et or, la mer étincelait, comme elle étincelle aujourd’hui encore sous le soleil.

Mais plus personne ne court ou ne marche le coeur léger sur la promenade des Anglais, et d’ailleurs les Anglophones et autres touristes hésiteraient, dit-on, à faire le voyage.

Un jour de liesse populaire, un camion fou a soudain surgi de la douce nuit d’été et le monstre violent, brutal, et destructeur, a volontairement transformé la Promenade en champ de bataille.

Lancé à pleine vitesse, l’énorme véhicule a martyrisé, violenté, ensanglanté fleurs et dentelles. Bien des regards se sont détournés des écrans, prolixes jusqu’à l’indécence, mais les images atroces n’en sont pas moins entrées par effraction dans les esprits.

Corps, jeunes et vieux, confondus dans un même effarement incrédule, une même incompréhensible souffrance, craquement des os sous les roues, hurlements de douleur, pleurs, sang, linges déchirés, sirènes, gilets fluorescents, gyrophares, tout l’attirail de l’urgence, de la souffrance, de la mort.

L’infatigable soleil de la Côte a pourtant brillé tout l’été, mais il a fallu des jours pour réentendre le battement tranquille des vagues sur les galets. L’odeur des mimosas n’a pas déguisé celle des milliers de fleurs tristes déposée sur la Promenade au corps à jamais écartelé et martyrisé..

J.D.B

Marie-Pierre Chaduc

Marie-Pierre Chaduc

A cette heure avancée de la nuit, sur les bords du Mékong, plus rien ne compte.

C’est la mousson.

Je ne dors plus depuis des jours

Je ne dors plus depuis des nuits

Ma maison est inondée

Mes rêves noyés

Les frêles amarres de ma vie brisées

J’écoute

J’écoute cogner le sang contre mes tempes

Cogner l’eau contre les coques

Cogner le vent contre les maisons de bois

J’écoute résonner dans le temple envahi les coups de gong

J’écoute accroupie dans l’obscurité

J’écoute immobile et glacée

J’écoute assise sur mes talons

Coudes repliés

Muette et désolée

Comme une divinité oubliée

Depuis des jours les pluies dégoulinent du ciel bas, submergent les jardins, emportent les animaux, déracinent les bananiers, descellent les rives ; le paysage se dissout sans bruit dans une brume opaque. Ne restent pour arrêter le regard au milieu de cette nappe d’eau maléfique que les sommets des arbres, dérisoires trophées d’un temps révolu.

Les eaux brunes envahissent les champs, détruisent les rizières, recouvrent les routes, pénètrent dans les rez-de-chaussée. L’eau s’infiltre partout, insidieusement, il faut écoper pendant des heures, pieds nus dans l’eau froide, les reins courbés, c’est un combat perdu.

L’eau gagne toujours. C’est une question de temps.

Les maigres échoppes sont fermées. La route coupée. La barque familiale à la dérive sur le fleuve en crue.

Il faut attendre que l’eau baisse. C’est une question de temps … une question de vie ou de mort.

Je ne dors pas

J’écoute la nuit

J’écoute le jour

J’écoute les cris des enfants affamés, la mélopée continue des moines, les craquements des arbres, le raclement contre le sol du seau en plastique avec lequel la femme écope, les aboiements des chiens.

J’écoute froide et glacée

Et comme un fétu

Les eaux noires de la nuit m’emportent

M.P.C.

Marion Gourdin

Marion Gourdin

Florence. Comme à chaque fois au coucher, se rappelle à moi.

Je titube tel un somnambule à travers la chambre obscure ; en bas, dehors, déjà, les dernières basses, les dernières danses ; le crépuscule. Le soleil peine à percer l’opacité revêche du brouillard.

Vibrations dans mon pantalon.

Whatsapp s’affole, les messages de vœux défilent. J’attends le tien, en vain. S’autoriser encore à espérer. Et tuer sa première résolution de l’année. Les flux d’actus n’en peuvent plus ; je résiste à peine.

Je me connecte. Tuer sa seconde résolution de l’année.

Regrette.

Bagdad, bombes ; Florence, colis piégé ; Istanbul… les boules !

Florence ?

Firenze.

Mai 1993. Les yeux grands ouverts je scrute la chambre obscure. A côté, les ronflements de mon père ; dehors, au loin, les sirènes percent le vrombissement de la rue qui nous était si familière. Je fixe la fenêtre à l’espagnolette, suffoque, tandis que, vorace, un moustique égaré nargue mon manque de sommeil. Les pieds de ma petite sœur dans le nez. Elle dort à poings fermés. Ignore tout de l’agitation extérieure, et de la mienne, intérieure. Je trépigne, voudrais laisser exploser mon impuissance de petite fille. Suis-je la seule à l’avoir entendue cette déflagration ? En face, de l’autre côté du fleuve Arno ?

Papa te souviens-tu ?

Florence, ta ville de cœur, ta renaissance, mon enfance.

Florence, ma petite sœur ; si chère à nos cœurs, aujourd’hui en souffrance.

Florence est partie. Elle aussi. De la-̀bas entend-elle mon appel ?

Dolci Baci.

M.G.

Nicolas Vaissière

Nicolas Vaissière

Xanadu. Le mot chante et s’étire sur la voix d’Olivia Newton John, dansant sur rollers avec ses huit sœurs. Xanadu. Un X rose fluo que reproduisent les bras levés d’Olivia, yeux chavirés, aisselles épilées. Le titre d’une comédie musicale, queue de comète de l’ère disco que je découvre à treize ans, et je repasse la cassette vidéo jusqu’à user la bande.

Xanadu. Le nom du night-club que monte le héros sous l’influence de sa muse. Elle lui offre un poème magique, A Xanadu chez Kubla Khan… puis disparaît. Je ne comprends pas les mots mais ils coulent en moi pour y graver la mélodie du paradis perdu.

Xanadu. Citizen Kane en fait son palais, fastueux, imprenable, un blockhaus où se retrancher. A vingt ans, les cadrages d’Orson Welles me fascinent. Et je confonds le nom du manoir avec le sésame du héros, Rosebud. Retour du paradis perdu. Xanadu reste un mot clé.

C’est bien après qu’il devient pour moi ce qu’il a toujours été : le nom du palais d’été de Kubilaï Khan, déformation du mot Xandu ou Schangdu rapporté par Marco Polo. Le modèle mythique de tous les sièges du pouvoir. Où est passée la magie légère de la muse en rollers ? Xanadu résiste.

J’ai retrouvé le poème de Coleridge sur le palais moghol, compris que mon Xanadu de 1980 venait de là, que les mots murmurés par la muse étaient ceux du poète anglais. Qu’importe. Xanadu garde pour moi la saveur trop rose, trop sucrée, d’une rêverie adolescente. J’y entends encore la musique d’Electric Light Orchestra. Et la voix d’Olivia.

N.V.

Patricia Cathenod-Montagnac

Patricia Cathenod-Montagnac

Tübingen ! Au bord du sommeil, dans le flottement incertain où la réalité vacille lentement vers le monde des rêves, « Tübingen » brusquement se fait jour, comme une évidence remontée du passé.

Un tréma, deux pattes en l’air (t et b), une patte en bas (g), ce nom a l’air maladroit, tout de guingois. Avec son « b » qui se prononce presque « p » et ses deux nasales, il nous embarrasse un peu et on le parle du nez.

Et pourtant ! Pour qui y a vécu quelque temps, Tübingen a pour toujours un parfum de nostalgie douce. Le jeune étranger qui arrive là pour quelques années de son cursus est ébloui par sa beauté moyenâgeuse intacte qui peut rivaliser avec Strasbourg. Il déambule dans ses ruelles ; il y a froid aux pieds, l’hiver peut être glacial. Le Neckar alors, rivière alanguie, gèle, n’offrant toutefois plus, comme aux temps passés, une patinoire naturelle. L’île en son centre offre une vue romantique sur la vieille ville et la tour Hölderlin où le poète s’est niché au détour de sa vie.

Il fait Stammtisch chaque jeudi avec d’autres étudiants rencontrés là, qui échafaudent sorties et fêtes et rêvent leur avenir, comme dans « L’Auberge espagnole » de Cédric Klapisch.

Il s’insère dans la ville qui devient sienne, mais le temps passe vite et bientôt il faudra s’en aller.

Nostalgie… Nostalgie d’y être si bien tout en sachant que l’on en partira un jour prochain ; nostalgie une fois rentré, de ne plus y être, comme Adria le héros de Jaume Cabré dans son roman « Confiteor ».

Nostalgie, comme un nectar subtil et nourrissant. Tübingen, comme un fil rouge scintillant qui court tout droit vers la jeunesse. Éminemment vivant.

P.C.M.

Sophie Sabouret

Sophie Sabouret

A ce stade de la nuit, c’est La Grande Vague d’Hokusai qui me submerge. La Vague au large de Kanagawa. La plus connue et la première d’une série de 36 vues du mont Fuji. À Lampedusa, pas de bleu de Prusse. Mais l’insolence du bleu de la Méditerranée qui laisse se détacher au loin, si loin, l’Etna, horizon d’une inaccessible Italie.

Au début 19ème siècle, le développement des estampes d’Hokusai (technique rendant une oeuvre accessible à un plus grand nombre) accompagne la naissance d’une nouvelle classe sociale, une bourgeoisie marchande, aisée, au sein d’un pays à la paix retrouvée. Les populations nanties du XXIème siècle pensant être pacifiées ne souhaitent pas être dérangées. Ni de près, ni de loin. Même si des vagues de sidération quotidiennes enveloppent leur regard, ne laissant aux plages que les chocs de civilisations et le dégoût de ce ressac honteux. Un sentiment immonde me parcourt, pensant au monde qui inonde les plages, les mots, les pages, les écrans qui se couvrent d’images. Les rayons du soleil ne réchauffent pas toutes les âmes. Dans les œuvres d’Hokusai, c’est la poésie d’un japon ancien qui me touche. La délicatesse des sommets enneigés et réservés de blanc sont apaisants. Un voyage en Italie ? N’était-ce pas LE voyage initiatique, fait d’Art et d’Histoire, pour envisager une renaissance? L’ascenseur n’est plus culturel. Une lave épaisse durcit le point de vue et fige le sujet. La musique de la vague d’aujourd’hui résonne comme une danse de mort, avec son écume menaçante. Le Mont Fuji, en filigrane, laissera-t-il seulement à ceux qui tentent de traverser la lame, un espoir de signer une œuvre ultime, conceptuelle ? Au risque de s’évaporer! A ce stade de la nuit, j’ai le vertige, le rouleau s’abat sur mes yeux qui n’y voient plus.

S.S.

Veronique Guerville

Veronique Guerville

Petite fille

J’eus un oncle célibataire qui habita une grande bâtisse bourgeoise devant laquelle s’étendait un jardin que de nos jours on qualifierait de «jardin de curé». Il y poussait des légumes mais surtout des fraises et des framboises dont je me goinfrais. Lorsqu’il m’invitait à passer quelques jours chez lui, il me laissait libre d’aller et venir dans le village.

Gerberoy ! Ce village a encore pour moi l’odeur des roses qui longent ses ruelles. Il est couleur beige- ivoire, orangé tendre, mauve délicat. Il est la douceur de ma grand-mère qui vivait là avec son fils.

A mes yeux, la maison était grande comme un château. Au fond de l’entrée, il y avait un piano sur lequel je pouvais taper sans, me semble-t-il, qu’ils ne se lassent de mes élucubrations Moi, fille d’ouvriers, dont la famille connaissait des fins de mois difficiles, je me prenais pour une grande concertiste. Je ne connaissais pas les noms des musiciennes entrevues à la télévision : je m’en inventais.

Un jour, mon oncle me proposa d’aller rendre des livres à un voisin. J’étais toujours partante pour rencontrer les gens qu’il connaissait car, inconsciemment, je savais qu’ils étaient d’un autre monde que le mien. Nous voilà donc partis. Il sonne à la porte d’une maison basse. Un homme, portant des lunettes rondes, suçotant une pipe nous ouvrit. Nous restâmes sur le seuil. Je n’ai aucun souvenir de la conversation qui se tint autour des ouvrages, quand bien même étais-je en état de la comprendre! J’avais sept ans ! Ce qui me marqua ce ne fut pas l’homme, ce ne fut pas non plus les mots prononcés. Ce furent les deux rangées parallèles de livres qui couraient le long des murs. Ce jour-là je sus que : « quand je serai grande, j’aurai plein de livres ». L’homme à la pipe était Pierre Dumayet. Je sus son nom bien plus tard !

Charlotte Brès

Charlotte Brès

14 Juillet, les yeux s’ouvrent tard. Ça ira, c’est férié – date qu’on n’écrit pas à l’école, sauf pour le poème de Ponge où « à le prononcer, ça commence comme Justice et finit comme ça y est ». Foules contre les barrières aux Champs Elysées ou devant le Tour où un français s’offre un baroud d’honneur. On trépigne, on palpite, on pédale. Jour qu’on a attendu toute l’année : l’été. Ou toute une vie, calme blanc du tulle et des confettis. Taille de guêpe, guêpe sur la peau, peau tannée par les rayons, rayons disparus tant les roues tournent vite.

Jour sérieux, jour de fête, cocasse aussi, Tati facteur à vélo, sanguinaires nommés « sans culottes ». Rues parées de cocardes et drapeaux, en uniforme comme les corps d’armée. Des chars dans la ville, ça ne laisse pourtant pas indifférent. Piques, baïonnettes ouvrent ce jour d’été de leur héritage sanglant. De ça qui s’en souvient ? Les patriotes en alerte, défilé ou échappée obligent ?

Bleu implacable du ciel ou blanc du linge nuptial, sourd écho rouge du sang versé. On lance les confettis, on embrasse les mariées, on ramasse une casquette à pois après la Caravane. On prête l’oreille à l’accordéon, à la musique militaire, aux orchestres du bal, aux rengaines des manèges, à la détonation de la première fusée. Rouges pompiers, sur le qui-vive du feu d’artifice, sauf en Avignon où la ville retient son souffle, n’était-ce le Mistral, pour la Cour d’Honneur et sa blanche lumière. Belle bleue et bouquet final vers qui pointent tous les nez en l’air de France, au pied d’une colline ou sur un quai, millions d’inconnus qui n’ont plus d’âge ni de conditions, sous les étoiles et la nuit profonde.

Ce lendemain, yeux rougis d’encore une nuit terrible. Tu es passée à King’s Cross devant la plaque du 7 juillet 2005. Et hier s’ajoute à la litanie de ces jours de ta vie devenus dates dont d’autres avec toi se souviennent. Oxford Circus dans une cabine d’essayage, la colère, l’impuissance, l’angoisse et le chagrin te submergent, dans tes mains ce maillot de bain, en soldes, tricolore.

C.B.