Alain André a contribué il y a peu, pour Aleph-Écriture, à la mise au point d’une lecture publique consacrée à l’œuvre de Roland Barthes. Il a lu pour L’Inventoire le dernier ouvrage d’Antoine Compagnon, L’Âge des lettres (Gallimard, 2015), et s’interroge : éloge ou exécution en bonne et due forme ?

Alain André a contribué il y a peu, pour Aleph-Écriture, à la mise au point d’une lecture publique consacrée à l’œuvre de Roland Barthes. Il a lu pour L’Inventoire le dernier ouvrage d’Antoine Compagnon, L’Âge des lettres (Gallimard, 2015), et s’interroge : éloge ou exécution en bonne et due forme ?

par Alain André

Préambule : les ateliers d’écriture et Roland Barthes

Aleph est connu pour ses ateliers d’écriture, mais nous savons depuis nos tout débuts, en 1985, que l’atelier d’écriture, les clubs de lecture et le poetry reading, nés les uns et les autres de l’autre côté de l’Atlantique, sont partie prenante d’un même renouvellement des relations que nous entretenons, depuis ces années quatre-vingts, avec la littérature. Il fait partie des quelques auteurs dont le travail nous accompagne intimement depuis le début, comme celui de Georges Perec, de Claude Simon ou d’Annie Ernaux, entre autres. Certaines de ses idées ont contribué de façon forte à légitimer nos ateliers et à leur donner la forme qui est devenue la leur.

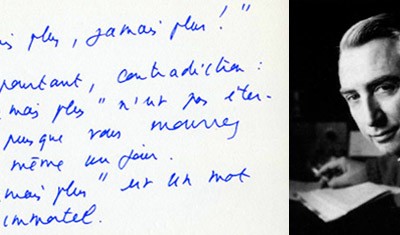

Barthes, on le sait, s’est d’abord fait connaître comme critique littéraire et artistique. Les nombreux volumes de ses Essais critiques restent une mine. Il s’est constamment intéressé à l’histoire, à la mode, à la littérature, à la publicité, à la peinture, au théâtre et à la voix. Chez lui, la lecture est une expérience subjective, impliquée voire passionnée, constamment associée à une prise de notes qui, bien souvent, se change en écriture. Lire Barthes, c’est côtoyer sa fragilité, son sens de la volupté, son extrême douceur, sa capacité constante à traverser les influences et à s’en déprendre. Barthes est d’abord un immense lecteur, de classiques de la littérature comme Balzac ou Racine, mais aussi de Sade ou Fourier, ainsi que des auteurs qui lui sont contemporains, comme Camus, Cayrol, Kristeva ou Sollers. Et c’est sans doute le lecteur en lui qui s’est intéressé, aussi, aux petites mythologies de son temps, DS 19 ou pâtes Panzani, comme à ce Japon que, reprenant une formule de Philippe Sollers – qui lui consacre un très beau livre aux éditions du Seuil (L’Amitié de Roland Barthes), il a nommé « l’empire des signes ».

L’Âge des lettres

Les lettres évoquées par le titre de l’ouvrage d’Antoine Compagnon sont celles qu’il reçut de Roland Barthes après avoir suivi pendant un an son séminaire sur le discours amoureux (1974-1975). Il doit répondre à la demande d’Éric (Marty) qui prépare un album à l’occasion du centenaire de la naissance de Barthes en 1915. Tout l’enjeu du livre tourne ainsi autour d’une étrange question : je les jette ou je les donne ? Le temps du livre coïncide avec le « retard » nécessaire à la décision. Il place l’auteur en position d’arbitre, comme dans un jury dont il constituerait le seul membre.

Le propos est intéressant. Agaçant, aussi : écrit avec une affectation de détachement qui sonne assez faux. Les lettres ont été reléguées dans la chambre de bonne « avec les livres sur le marxisme et la psychanalyse, également peu utiles » et « la machine à écrire que Roland m’avait offerte quand je me suis mis à la dactylographie de ma thèse ». Ces menues possessions n’ont même pas intéressé les cambrioleurs. Elles ont fini dans le cagibi du compteur à gaz – et Compagnon, qui les retrouve, de spéculer avec délicatesse sur la hausse peu vraisemblable du « Roland » (s’il envisageait de les vendre).

Il les lit, hésite toujours à les confier à Marty, qui en reproduira douze dans son Album (Seuil, mai 2015) ; elles constituent selon lui « un petit ensemble homogène, consacré à la genèse des Fragments d’un discours amoureux ». Je les lis à mon tour, celles qui figurent dans Album. Barthes s’y expose, précieux, dans la séduction, déplaçant les manipulations érotiques qui n’ont pas lieu vers les manipulations textuelles qui les subliment. Compagnon, pendant ce temps, dans le livre, situe l’époque du séminaire dans sa propre vie : sera-t-il ingénieur ? Ou romancier, critique ? Il note que son rapport à « Roland » s’est constitué non pas vers un « écrivain », mais vers « l’intellectuel (…) l’essayiste, le théoricien ». Auprès de lui, ajoute-t-il, « j’ai été un apprenti, j’ai fait mon apprentissage sur le tas. Qu’ai-je appris ? La discipline, le métier, le tour de main ».

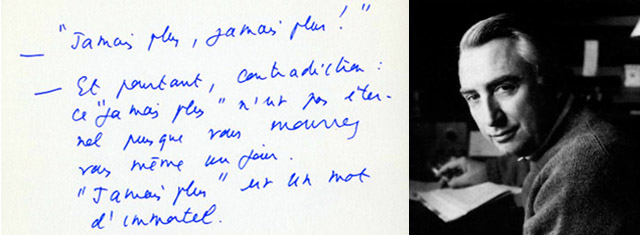

C’est « la passe », en somme, comme il en existe partout, dans l’édition, à l’université, chez les psychanalystes, et même dans les ateliers d’écriture. C’est assez intéressant, grâce aux instants que la mémoire convoque, comme lorsqu’on voit « Roland » sortir son carnet à spirale et son Bic à poussoir, puis les poser à côté de son assiette pour noter sans façon les idées surgies de la conversation. Compagnon ajoute aussitôt, comme gêné par le fétichisme du souvenir : « Cela allait avec sa méthode des fiches, à laquelle je ne me suis pas fait non plus ».

La monnaie de la pièce

L’identification décidément ne va pas sans réserves, par exemple à propos de sa première lecture des Éléments de sémiologie : « Je me rappelle tout de même avoir été conquis par la notion de métalangage, encore que les divers schémas reproduits dans le livre ne fussent pas parfaitement cohérents ». Pourquoi « tout de même » et « encore que », se demande-t-on. On voit vite poindre, même s’il s’en défend, la prévention de l’universitaire, prise dans tout le fatras bien feuilleté de la distinction sociale – on se tutoie ou pas ?

L’ambivalence s’épanouit significativement à partir du moment où il est question du Sur Racine, dans lequel Barthes s’en prenait à la critique universitaire : « Il est vrai que ce livre ne m’a jamais plu, qu’il m’a toujours semblé faux, aussi peu racinien que possible, peut-être le plus à côté de la plaque de tous ses livres ». C’est au point, confie-t-il, qu’il recommande à ses étudiants de lire Thierry Maulnier « comme antidote de Roland », afin qu’ils y retrouvent le sens du tragique, et reconnaît, toujours avec retard, que, plus âgé, il aurait sans doute pris le parti de Picard (de la critique académique).

Comme le tir ne suffit pas, le chasseur redouble : « C’était une commande ; Roland a souvent écrit sur commande (…) Rares furent ses livres qui ne répondirent pas à une commande, ou qui ne recueillirent pas des articles qui avaient fait l’objet de commandes (…) Même le dernier livre sur la photographie, pourtant si intime, avait été commandé ». Il en profite pour faire d’une balle non pas deux mais trois morts, exécutant au passage « le livre sur le Japon, qui mêle l’exotique et l’anecdotique », un livre lui aussi « corrompu » par la commande, avant de s’en prendre (et de quatre !) à Sade Fourier Loyola : « Je n’aime pas beaucoup non plus ce que Roland a écrit sur Sade, mais c’est parce que je n’ai pas de passion pour cet écrivain, qui soulevait une mode quand Roland s’est attelé à lui ».

Le voici donc qui s’interroge gravement pour savoir quels livres de Barthes il aime en vérité. Il « sauve » certains articles, le Michelet, les Mythologies, le Roland Barthes par Roland Barthes et La Chambre claire, avant une dernière salve contre tout le reste ou à peu près : « J’ai fait plus grand cas des notations sur le Japon avant de connaître le Japon ». « Le livre sur le discours amoureux, lorsque je l’ai repris l’automne dernier, pour la première fois, m’a paru tourner autour de choses importantes sans oser les nommer »). « Durant une conversation à bâtons rompus, j’ai un jour entendu Jean Starobinski avouer qu’il n’avait jamais trouvé chez Sade une page méritant une explication de texte ».

Même le récit qu’il fait du trajet effectué jusqu’à Urt, où Barthes l’a invité, semble écrit pour constituer un contrepoint en creux du beau texte « Lumière du sud-ouest » : « Rien à dire de plus, sinon décrire les perceptions au plus près, comme le désagrément des sièges recouverts de similicuir ou de skaï sur lequel les cuisses collaient à travers le pantalon ».

Il n’y a plus qu’à passer à la tauromachie en sortant la muleta : « Chez lui, les sollicitations extérieures orientaient la recherche. Il fut un écrivain de circonstance, puisque la plupart de ses travaux répondaient à des commandes (…) L’art d’un écrivain comme Roland, c’est celui du stratège ; il consiste à savoir profiter de la circonstance (…) ». Quoi d’autre, pour finir ? Le pitoyable, le pathétique : l’accident, la mort, la dépendance à la mère, qui avait des griffes, puisqu’elle sut « retenir » deux fils auprès d’elle.

Les lettres et le néant

Comment dire ma gêne de lecteur pris en otage dans cette grande histoire d’amour ? J’ai trouvé utiles, naguère, certains ouvrages d’Antoine Compagnon (comme La seconde main ou Le démon de la théorie, bon résumé de théorie littéraire pour les étudiants nés après 1975), même s’ils n’ont jamais su me faire rêver comme auront su le faire la plupart des ouvrages de Roland Barthes. L’Âge des lettres me fait perdre vis-à-vis de l’auteur une estime que je n’avais jamais eu l’occasion de questionner.

Il me semble inévitable d’appliquer au livre le jugement que Compagnon porte sur les Fragments du discours amoureux : ce petit essai diablement subjectif tourne autour « de choses importantes qu’il est impossible de nommer » : la façon dont Compagnon vécut la proximité et sans doute le désir de Barthes à l’endroit du jeune homme qu’il était à l’époque du séminaire ; la façon dont il subit l’influence du maître et dut s’employer à la relativiser, pour en faire simplement un aîné qu’il eut la chance de voir au travail ; le besoin qu’il eut, par conséquent, de s’en démarquer d’abord, de le flinguer ensuite : en objectant, en relativisant ses apports, en minorant ses succès, en déniant l’importance qu’il eut dans sa vie, en assortissant sans cesse les jugements positifs de leur contraire. Au total, c’est donc par pure grandeur d’âme, semble-t-il, et non par narcissisme bien compris, qu’il finit par remettre les lettres de Barthes à la Bibliothèque Nationale, au lieu de les verser comme d’autres à la décharge.

Tout cela porte un nom : le transfert, issu des intenses relations contractées lors et autour du séminaire. Compagnon n’est pas César, mais un Brutus ordinaire. Il paye sa dette, un peu, parce qu’il le faut bien, à regret, et que c’est l’occasion d’une publication. Mais il fait payer bien plus cher à son créancier le fait d’avoir contracté sa dette. Pourquoi ? Parce qu’il le vaut bien : triomphe du narcissisme.

Marc-Aurèle ne craint pas, au début des Pensées pour moi-même, de nommer les personnes à qui il doit d’être qui il est devenu. Les surréalistes dressaient encore des listes d’auteurs auxquels ils devaient quelque chose (des « erutarettil »). Les Oulipiens admettaient les Oulipiens « par anticipation ». Et Patrick Chamoiseau, dans Écrire en pays dominé, recense les écrivains sur lesquels il peut s’appuyer (ceux qui composent sa « sentimenthèque »). Mais notre « Compagnon », lui, ne doit qu’un peu à Barthes, et tout à son propre talent, ainsi qu’aux institutions qui l’ont adoubé. Ce n’est pas surprenant. Mais une exécution n’est pas un éloge, me semble-t-il, à moi qui me souviens de Barthes avec émotion.

Je placerai L’Âge des lettres, jeudi matin (le camion ad hoc passant le jeudi matin), dans ma poubelle à couvercle jaune (tri sélectif).

A.A

…………………………

Alain André, fondateur et directeur pédagogique d’Aleph, auteur de romans, nouvelles et essais, propose les 27-28 février 2016 à Bordeaux un atelier d’écriture intitulé « Avec Roland Barthes, aujourd’hui ».